Все новости

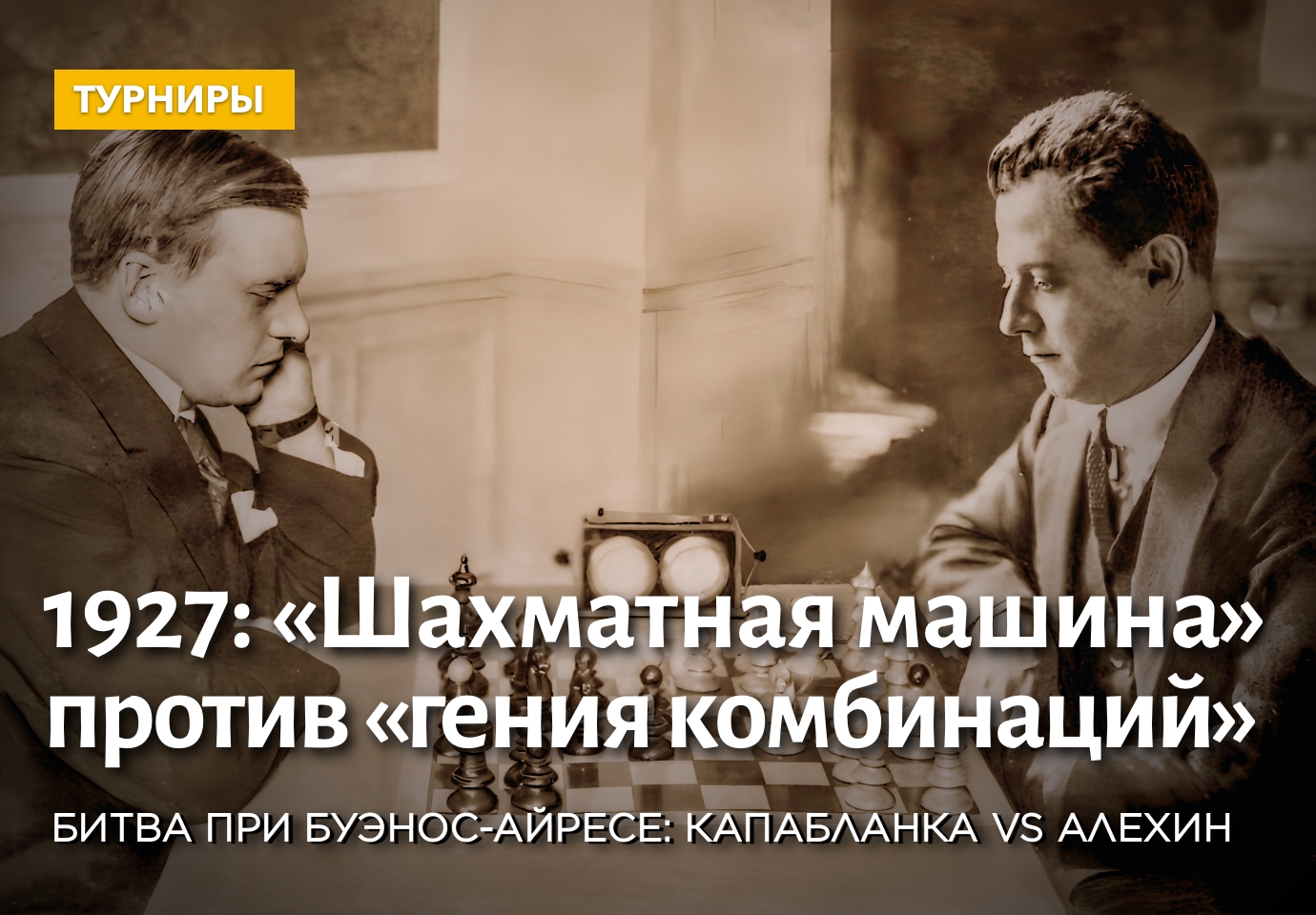

«Шахматная машина» против «гения комбинаций». Сражение при Буэнос-Айресе 1927: Капабланка против Алехина

4 дек 2024, 10:00

Чемпион

Капабланка, который без малого десять лет добивался матча с Ласкером, сам став королем, тут же ставить на кон свой титул не торопился. С одной стороны, он ничуть не сомневался, что превосходит любого из соперников (и это доказывали и результаты, начиная с супертурнира в Лондоне-1922, который он с блеском выиграл – 13 из 15), но с другой не хотел чинить потенциальных претендентам никаких препятствий ко встрече с собой. А поэтому он собрал всех ведущих шахматистов тех лет – Алехина, Рубинштейна, Боголюбова, Рети, Мароци, Видмара и Тартаковера, – и предложил выработать им правила матчей на первенство мира… После оживленных дискуссий этой восьмеркой (Ласкер оповестил о том, что после поражения в 1921-м не будет требовать от Капабланки права на матч-реванш, «уступает дорогу молодым», и самоустранился) было ратифицировано знаменитое «лондонское соглашение».

Согласно ему, матч на первенство мира играется до 6 побед без учета ничьих с контролем времени 2,5 часа на 40 ходов. Чемпион обязан защищать свой титул в течение года со дня получения им вызова, но не обязан играть, если претендент не обеспечит призовой фонд в $10,000 в золотом исчислении (чемпион получает 20% призового фонда, оставшаяся часть делится в соотношении 6:4 между победителем и побежденным). Чемпион мира вправе отложить матч по болезни, но не более чем на 40 дней, после чего в случае невозможности играть он теряет свой титул… Ну и, разумеется, новый чемпион обязан защищать свой титул с любым соперником в матче на тех же условиях.

Капабланка, по его словам, решил положить конец спорам и недоразумениям из-за отсутствия постоянных правил. Но довольно скоро эйфория от подписания этого исторического документа прошла, и... претенденты с сожалением констатировали, что преодолеть «золотой вал», воздвигнутый кубинцем на пути благородных устремлений, не так-то просто. А попросту нереально! Безуспешные попытки собрать необходимую сумму предпринимали Рубинштейн и Нимцович, по несколько раз «на всякий случай» посылавшие вызовы Капабланке. Тот их принимал и ждал.

Лишь Алехин, исколесивший в поисках спонсоров полмира, спустя пять лет сумел найти в нешахматной Аргентине поклонников кубинца, которые хотели увидеть как Хосе-Рауль на их глазах защитит свой титул чемпиона! Их матч был назначен на осень 1927 года. К этому времени его имидж как совершенного шахматного бойца, которому нет равных в мире, только всячески укрепился. Его называли «шахматной машиной», «безупречным» и т.д. и т.п.

Между Лондоном и Буэнос-Айресом Капа не так часто играл в шахматы. В 1924-м он неожиданно уступил победу Ласкеру в Нью-Йорке, отстав от него аж на 1,5 очка. В 1925-м оказался только 3-м в Москве, где пропустил вперед Боголюбова и того же Ласкера. Но в 1927 году кубинец с блеском взял 1-й приз в Нью-Йорке, опередив на 2,5 очка Алехина и остальных (среди которых не оказалось никого из неприятных противников). Но этот результат сыграл с ним злую шутку: он отправлялся на матч в Аргентину в полной уверенности, что легко одолеет этого русского.

Претендент

Алехин начал «присматриваться» к матчу с Капабланкой еще в 1914 году, когда тот еще не был чемпионом мира, а он сам – даже первым шахматистом России. Александр не был столь самонадеян и считал, что должен преодолеть еще огромную дистанцию, прежде чем бросить перчатку, и суметь на равных сражаться с кубинским гением.

Фактически весь его шахматный путь был посвящен этой цели, Алехин последовательно шел к этому долгих 13 лет, постоянно совершенствуясь и двигаясь навстречу своей метче… В Петербурге-1914 года он – 3-й, на 3 очка позади Капы. В Лондоне-1922 – уже 2-й с отставанием на 1,5. В Нью-Йорке-1924 Алехин – снова 3-й, пропустив вперед как кубинца (2,5), так и Ласкера (4). Наконец, в Нью-Йорке-1927 – снова 2-й, но все еще на почтительном расстоянии от чемпиона. Во всех других турнирах, где Александру не противостояли второй и третий чемпионы мира, он чаще всего уверенно побеждал, забронировав за собой место претендента №1. Весь 1926 год, почувствовав, что он уже готов к схватке за титул, Алехин провел в гастрольных турах, активно занимаясь поисками спонсоров матча.

Алехин сделал все, чтобы его мечта воплотилась в жизнь. При этом, отправляясь в Буэнос-Айрес, он признавался: «Я тщательно подготовился к борьбе, но все же не представляю, как я смогу выиграть у Капабланки шесть партий. Правда, еще меньше я представляю себе, как он выиграет шесть партий у меня!» Наступил момент истины…

Диспозиция

Сегодня этот матч занимает особое место в истории шахмат как поединок двух шахматных гениев, находящихся в расцвете сил и таланта. Но и в 1927-м о нем говорили в превосходных тонах... Капабланка впервые защищал свой титул против самого достойного кандидата за исключением экс-чемпиона Ласкера. Остальных же: Рубинштейна, Нимцовича, дети, Шпильмана, Видмара, Боголюбова и других к концу 1920-х годов Алехин явно превосходил.

Но сколь бы хорош ни был Алехин, в глазах современников никто не видел его ровной Капабланки. Того считали, и не без оснований, бесспорным фаворитом. За это говорил и счет его личных встреч с Алехиным (+3=7), и триумф в Нью-Йорке, который, к тому же, был подкреплен и эффектной победой черными над будущим соперником! Многие вообще не понимали страстного стремления русского, – и считали его чуть ли не обреченным на поражение.

Так, например, Шпильман утверждал, что Алехин вообще не выиграть ни одной партии в этом матче: «В той форме, в какой Капабланка был в Нью-Йорке, он непобедим! Думаю, он еще долго будет восседать на шахматном троне». В схожем стиле выступали и другие эксперты, считавшие, что лишь чудо может помочь русскому одолеть кубинца. Немаловажным фактом было то, что Алехин фактически должен был побеждать с перевесом в два очка – при счете 5:5 матч прекращался, а чемпион сохранял титул. То, что возмутило Капабланку в 1911 году во время переговоров о матче с Ласкером (тот настаивал на том, что чемпион должен сохранить титул, даже в случае если по окончании 30 партий будет проигрывать с разницей в 1 очко), не помешало ему самому включить пункт о 5:5 в регламент. Все остальные правила матча Капабланка – Алехин четко соответствовали «лондонским правилам» от 1922 года.

Впрочем, были и те, кто верил в целеустремленность Алехина, в его боевой дух и красоту комбинаций, считая, что он сумеет сокрушить холодного и расчетливого соперника. Тот же Ласкер в преддверии Буэнос-Айреса заявил, что шахматы нуждаются в обновлении, искренне пожелав успеха претенденту (хотя, учитывая его хорошо скрываемую неприязнь к Капабланке, отнявшего у него титул, другого от экс-чемпиона мира ожидать и не приходилось).

Ход сражения освещали десятки корреспондентов из разных стран. Пожалуй, в 1927-м впервые в истории шахмат матч за корону стал по-настоящему мировым событием, о котором говорили люди, даже весьма далекие от игры... Воистину титаническая борьба за титул двух шахматных антиподов просто не могла не захватить весь мир!

Интрига

Матч стартовал с сенсационного поражения Капабланки белыми – первого в жизни от Алехина. Чемпион провел 1-ю партию просто безобразно: избрал самый безобидный вариант в дебюте, не создал никаких проблем, и уже к 17-му ходу стоял безнадежно. Претендент явно «завозился» с реализацией, но победа от него не ускользнула.

Однако, получив такой щедрый подарок, Алехин не сумел должным образом им воспользоваться, он просто не мог себе представить такого развития сюжета, не сумел адаптироваться, – и в 3-й партии Капабланка взял красивый реванш. Затем он легко и непринужденно, как в лучшие годы, выиграл 7-ю – и вышел вперед в поединке 2:1!

Подобное развитие событий, как ни странно, успокоило претендента, бремя лидерства больше не давило на него, и Алехин смог раскрепоститься, и заиграл в полную силу. Ну а Капабланка... После отличной победы в 7-й партии он, вероятно, посчитал, что все вернулось на круги своя, – и он в привычной манере будет доминировать: делать ничьи в момент когда этого ему хочется, побеждать, когда сочтет это нужным, легко уходить от меча соперника, в общем, привычно доминировать. Однако очень скоро хрустальный замок его мечты был разрешен его соперником.

В 9-й партии его ждало легкое разочарование: по дебюту он захватил было инициативу, но Алехин серией точных ходов с блеском решил довольно сложные проблемы. Это был первый симптом наступающего перелома. А победы Алехина в 11-й и 12-й партиях, игранных им с большой силой и целеустремленностью, так вовсе что-то надломили в тонкой душевной организации кубинца. Он не проигрывал две партии подряд со времен Петербурга 1914 года, где он лишился первого места, уступив в ключевой встрече сперва Ласкера, а затем и Таррашу, – и привкус нависшей катастрофы парализовал его волю… В 11-й Капабланка был так потрясен мощной игрой соперника, что доигрался до мата! «Концовку Алехин провел просто превосходно. Я так выигрывать не умею», – сказал он после партии. Ну, а в 12-й в полной мере сказалось нервное утомление обоих соперников – кубинец перехватил инициативу, играл с выдумкой, имел шансы на выигрыш, но еще не выйдя из состояния грогги, ошибся последним… В Буэнос-Айресе в ту пору творилось что-то невообразимое! По городу ходил анекдот, будто бы один немой, ярый капабланкист (а их было большинство), узнав о 12-й партии, воскликнул: «Не может быть!» – и с горя вновь лишился дара речи.

Счет стал всего 3-2 в пользу Алехина, но чемпион вместо того, чтобы собраться и показать свои лучшие качества в прямом противостоянии, по словам Александра, начал больше думать о матче-реванше… Во всяком случае, Хосе-Рауль – в промежутке между 12-й и 17-й партиями – несколько раз заговаривал с ним о такой возможности.

Капабланка был близок к победе в эндшпиле 17-й и 20-й партиях, но Алехин спасся в обеих. Это подействовало на кубинца угнетающе: он не видел, за счет чего обыграть соперника. Так, после 17-й партии он в сердцах произнес: «Если я не могу выиграть такую партию, то не выиграю и матч…» Забавная перекличка с матчем 1921 года, когда у Ласкера случилась натуральная истерика по ходу матча: он не понимал, за счет чего обыграть Капабланку?

И в этот момент последовала разгромная 21-я партия. Ее, наряду с последней 34-й, Алехин считал своей лучшей в матче! В ней снова сказалось его превосходство в оценке сложных, динамичных положений, в которых знаменитая интуиция кубинца давала сбой. Он начинал терять «нить игры», злился на себя за это – и... проигрывал.

Алехин повел – 4-2, был близок к победе в 22-й партии. Но кубинец смог спасти партию, и на какое-то время вновь обрел уверенность в своих силах. У претендента же кончился запал: он провел на пределе возможностей 10 партий подряд! А чемпион, осознав, что потеря титула вполне реальна, – ожил, и заиграл с нарастающей мощью!

Ключевой партией для всего матча стала 27-я. В ней преобразившийся Капабланка блестяще вел атаку и добился абсолютно выигранной позиции, но… внезапно отступил королем не туда в ответ на «предсмертный шах». Вместо победы получилась только ничья. Не смог выиграть кубинец и в 28-й, в которой почти загнал соперника в тупик. А потом последовала победа в 29-й. Ласкер отреагировал на нее довольно иронично: «После незаслуженной ничьей в 27-й партии я считал, что Капабланка еще сможет спасти этот матч, но после выигрыша им 29-й, я окончательно убедился, что дело точно проиграно!» Предсказание второго шахматного короля оказалось пророческим.

Но только не Алехина с Касабланкой! В 31-й кубинец вновь был в миллиметре от успеха, но… в который раз упустил возможность выиграть в эндшпиле, признанным королем которых он всегда считался, – и тем сравнять счет. А ведь случись счет 4-4, до спасительной ничьей в матче кубинцу оставалось бы сделать один единственный шаг.

После 31-й партии силы окончательно оставили чемпиона мира, и исход противостояния стал очевиден для обоих – Алехин доминировал в оставшихся встречах… Он выиграл 32-ю, а потом после вялой ничьей и 34-ю партии, набрав необходимые для победы 6 очков. Капабланка не пожелал лично сдавать 34-ю партию, прислав своему приемнику на троне короткую записку: «Дорогой г-н Алехин! Я сдаю партию. Таким образом, вы чемпион мира. Примите мои поздравления и наилучшие пожелания... Искренне Ваш Х.Р.Капабланка». Но через несколько дней кубинец все же нашел в себе моральные силы лично поздравить своего соперника. Он появился на чествовании нового чемпиона в шахматный клуб Буэнос-Айреса, они пожали друг другу руки и обнялись под гром аплодисментов публики.

Прямая речь

Причины крушения чемпиона были в общем-то очевидны: чрезмерная самоуверенность и, как следствие, – слабая подготовка и отсутствие «плана Б» на случай, если что-то пойдет не так… Привычка побеждать малой кровью, без напряжения всех сил и расчета «опасных» вариантов привели его к тактическим промахам. После столкновения с потрясающей изворотливостью соперника и ряда тяжелых поражений, – шок, растерянность, потеря веры в себя... Даже собрав всю волю в кулак, показав свою лучшую игру, Капабланка не сумел переломить хода матча.

Спустя годы тонкую оценку ключевых событий матча дал Юрий Авербах: «Нельзя не учитывать важнейший фактор борьбы – психологию. Задумаемся: почему Капабланка, в то время бесспорно лучший «техник» в мире, не выиграл технически выигранные позиции в 27-й и 31-й партиях? Однажды Алехин, в свой период временной утраты короны, объяснил отказ от перехода в технический эндшпиль так: «Я просто не мог полагаться на свою выдержку и нервы, которые были необходимы для выигрыша этого окончания...» Вот именно: техника – в первую очередь нервы! А они на финише двухмесячного марафона были у Капабланки явно не в порядке. Потому-то он никак и не смог выиграть те позиции, которые в иных условиях, уравновешенный и спокойный, безусловно, легко довел до победы!»

После матча 1927 года шахматный мир определенно вступал в новую эпоху. Это сразу отметил Ласкер. Сначала он поздравил нового чемпиона: «Приветствую блестящую победу Алехина, осуществившего мечту Чигорина, прямым наследником которого он является, как по своей пылкой гениальности, так и по темпераменту своей игры...» И тут же конкретизировал важные детали: «Выводы из матча Капабланка – Алехин огромны для всего шахматного мира. Это омоложение не только стратегических принципов или теоретических вариантов, но культуры самой игры... Это омоложение становилось явно необходимым, чтобы избежать застоя, так грозившего нашему искусству!»

«Победой над великим игроком Капабланкой я в первую очередь обязан своему превосходству над ним в области психологии, – писал в своей книге о матче Алехин. – Кубинец играл этот матч, полагаясь почти исключительно на свое богатое интуитивное дарование. Однако, чтобы добиваться успеха, ныне для шахматной борьбы необходимо тонкое знание человеческой натуры и понимание психологии противника. Раньше боролись только с фигурами, а теперь мы боремся непосредственно с противником: с его волей, нервами, с его индивидуальными особенностями и не в последнюю очередь – его тщеславием. Это играет чрезвычайно важную роль…» Про Капу – в точку.

Капабланка в свою очередь признал: «В этом матче была жестокая борьба, и соперник играл лучше, а стало быть, он заслужил свой успех»с. Лучшей игрой объяснил свою победу и Алехин, добавив, что он «играл так, как никогда в жизни». Однако годы спустя, после кончины кубинца, написал: «Как случилось, что Капабланка проиграл матч? Должен сознаться, до сих пор не могу дать точного ответа на этот вопрос. В 1927 году я не думал, что превосходил своего соперника... Возможно, главной причиной его поражения явилось преувеличенное представление о своей силе, возникшее у него после сокрушительной победы в Нью-Йорке, а также из недооценка моей силы…»

Увы, грустным итогом матча, а вернее последовавших за ним событий, связанных с тем, что Алехин не дал своему великому сопернику шанса на реванш, привели к тому, что начиная с 1929 года они с Касабланкой разорвали все отношения, и даже ничью в партиях между собой предлагали через арбитра. Камнем преткновения стали деньги – вернее то, что новый чемпион мира строго следовал «лондонским правилам» в отношении предшественника, но… не требовал их соблюдения ни от одного другого соперника, бросавшего ему перчатку в борьбе за титул.

Материал подготовил: Евгений Атаров

Фото: Wikipedia